![]() 体験授業を申し込む

体験授業を申し込む

ご相談からでもOK!

1. 【中学受験】漢字の出題範囲と出題パターン(国語・社会)

中学受験で出題されている漢字の出題範囲と出題パターンを紹介します。

①漢字の出題範囲

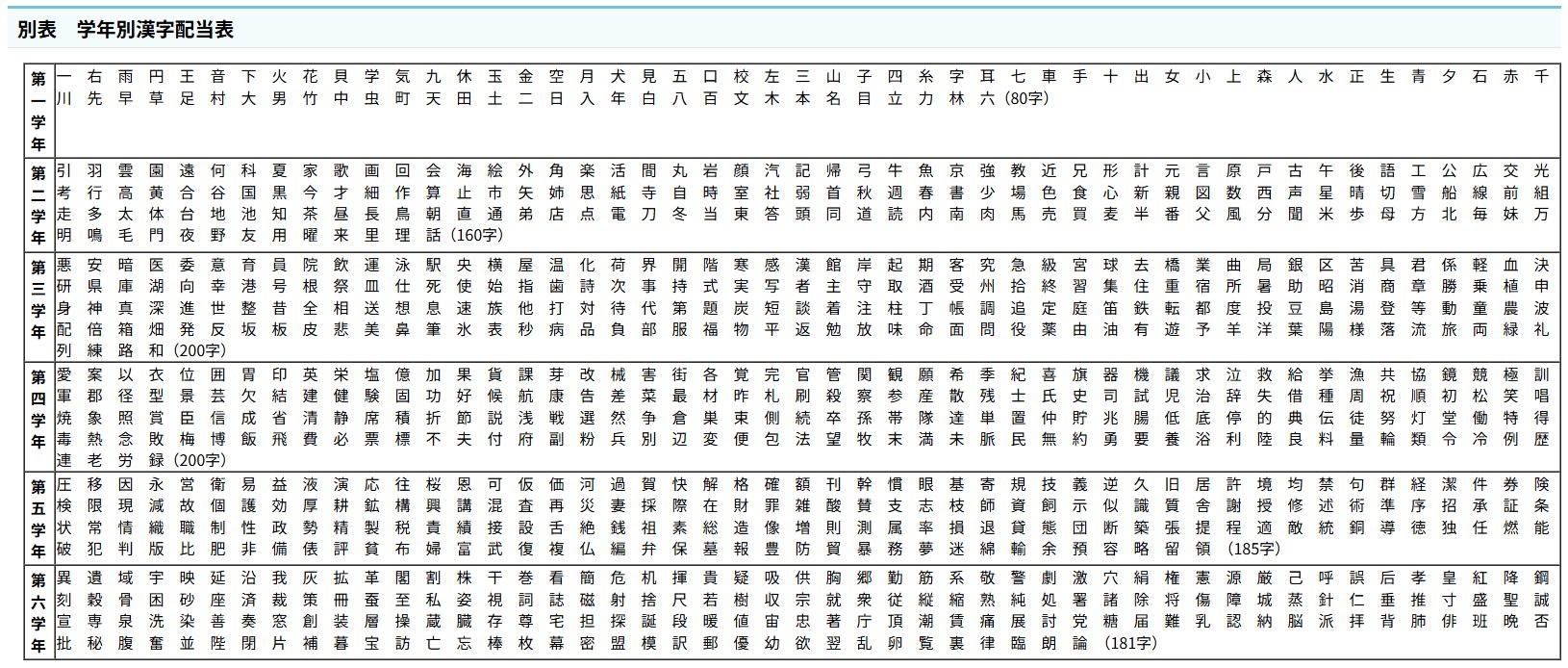

中学受験の漢字は、小学校の学習指導要領の「学年別漢字配当表」で習う約1,026字の常用漢字すべてが出題されます。

引用元:文部科学省HP

つまり、小学校で習う漢字すべてが出題範囲と言っていいでしょう。5年生・6年生で習う漢字は、出題頻度が高いため最優先で習得が必要です。

志望校によっては、小学校範囲外の難解な熟語の読みが出題されることもあります。長文に出てきた漢字はしっかり押さえておきましょう。

②国語の漢字の出題パターンと対策

中学受験の国語では、漢字の出題形式には「長文からの出題」「単独での漢字大問」の2つのタイプがあります。特徴と対策を以下のようにまとめました。

(1)長文からの出題

| 特徴 | 読解文の中に出てくる語句をカタカナにして、その漢字を書かせる問題や、傍線部の読みを答えさせる問題 |

| 出題例 | 「カタカナで書かれた語を漢字で書きなさい」 「傍線部の言葉の読みを答えなさい」 |

| 求められる力 |

文章の文脈から意味を推測し、正しい漢字を導き出す力 |

| 対策 |

・読解練習で出題された重要語句を漢字で書く練習 |

(2)単独での漢字大問

| 特徴 | 長文とは独立して「漢字の読み書き」だけを問う大問 |

| 出題例 | 「次の言葉を漢字で書きなさい」 「次の漢字の読みを答えなさい」 |

| 求められる力 |

幅広い語彙と正確な漢字知識 |

| 対策 |

・漢字ドリルでの定期的な書き練習 |

漢字の出題パターンを知ることで、勉強の方向性が明確になります。受験校の過去問をチェックして、どちらの形式が多いのかを把握しましょう。

③社会科での漢字指定:傾向と対策

以前は難関校(偏差値60超)に限られていましたが、記述式の解答で、漢字で書けるものは全て漢字を要求する学校が増加傾向にあります。

| 特徴 | 記述式の解答では、漢字で書ける用語は全て漢字で書くように国語的な知識が求められる |

| 出題例 | 都道府県名 県庁所在地名 省庁名 歴史上の有名人 |

| 求められる力 |

基本用語を「言える」だけでなく「正確に書ける」能力 |

| 対策 |

・志望校の過去問を見て、漢字指定のレベルと頻出語句を早期に把握する |

開成中学・慶應普通部・早稲田中学など、中学受験で漢字指定の傾向があるので、社会科では漢字で覚えるようにしましょう。

2. 【中学受験】漢字の効果的な勉強法

保護者様の中には、「漢字ってどのように勉強するものなの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

ここでは「効果的な漢字の勉強法」「効果が出にくい勉強法」を紹介します。

①効果的な漢字の勉強法:「質」を高める4つの学習サイクル

効果的に漢字の勉強ができるように、毎日意識してほしいことを4つ解説します。

(1)予習:漢字を「意味を持つパーツ」に分解して覚える

予習の段階では、漢字を「絵」として丸暗記するのではなく、意味を持つパーツ(部首や作り)に分解して理解しましょう。

具体例

①「題(だい)」:左の「是(ただしい)」と右の「頁(かしら)」に分けて覚える

②「清(きよ)い」:左の「水」と右の「青(あお)」に分けて部首の意味から連想して覚える

③「待(ま)つ」:「行(ぎょうにんべん)」と「寺(とどまる)」に分け、「立ち止まって待つ」とストーリーで覚える

ある程度身についたら、練習問題を解いて定着度を確かめてみましょう。予習の段階で基礎を固めておくことで、授業での理解がぐっと深まります。

(2)ノートの取り方(テスト形式にする)

ノートは「きれいに書く」こと以上に、「テストができる状態にする」ことが重要です。

具体例

①三つ折りにして使う:ノートのページを縦に折り、左に漢字、中央に読み方、右に熟語や意味を書く

②チェックテストをする:中央と右側の内容を折って隠し、予習が終わったらすぐにテストを行う

③漢字を正確に書く:「とめ」「はね」「はらい」を意識して、正確な形で書く

ノートの下に線を引いてメモ欄を作り、熟語や意味、ポイントなどを書き込んでおくのもおすすめです。後から見返したときに重要な部分が一目で分かり、復習の効率が高まります。

(3)授業の受け方:「ミスのポイント」をマークする

先生が話す「ミスのポイント」や「覚え方のコツ」をノートに反映させましょう。

具体例

①線の違いをマーク:「末(すえ)は下の線が長い」「未(まだ)は上の線が長い」など、混乱しやすいパーツの違いを赤ペンで強調

②土・士の区別:「土」は地面に根が張るから下の線が長く、「士」は上の線が長いと区別

③省略しやすい箇所を強調:先生が「この点は忘れやすいよ」と指摘した箇所は、その漢字を囲んでチェック

授業内容を整理しながら受けることで、知識を確実に自分のものにしていけます。

(4)宿題・復習(短期間で3回触れる)

人間の脳は忘れることを前提に、思い出す機会を意識的に作りましょう。

具体例

①毎日のサイクル:「夜寝る前」に覚える、「翌日の朝」にテスト、「週末」に間違えたものだけ解き直す

②弱点ノートの作成:間違えた漢字は、専用ノートに日付とセットで書き出し、間違いを記録する

③類似漢字のセット学習:間違いの多かった「治る」と「直る」を並べ、「病気は治る」「機械は直る」のように、使い分けを明確にメモしてペアで覚える

復習を日常的に行うことで、知識が確実に積み重なり、テストにも自信をもって臨めるようになります。

②効果が出にくい漢字の勉強法:避けるべき3つの落とし穴

ここでは効果が出にくい漢字の勉強法を紹介します。

(1)「作業」としてひたすら書く

思考停止状態でノートを埋めるだけの練習は、脳には残りません。

改善例

とりあえず10回書くのではなく、「3回ずつ」目的を変えて書きましょう。

(2)1回に時間をかけすぎる

1つの漢字を10分かけて完璧に覚えるよりも、回転数を上げたほうが定着します。

改善例

1周目は「読める」でOK。2周目で「正確に書ける」、3周目で「熟語も書ける」と、理解度を塗り重ねるように仕上げるのがコツです。

(3)雑に書いて「なんとなく」正解する

字が乱れていると、本番で「トメ・ハネ・ハライ」の減点をくらいやすくなります。

改善例

線の長さにこだわるスピードよりも「拡大コピー」のような正確さを意識。「土」と「士」のように、線の長さが違うだけで意味が変わる字は注意が必要です。練習の段階から、採点者の目で「誰が見てもその字に見えるか」を確認しましょう。

![]() 体験授業を申し込む

体験授業を申し込む

ご相談からでもOK!

3. 同音異義語・トメハネに注意!中学受験漢字の「失点パターン」と対策

中学受験の漢字で最も失点するのは、以下の2パターンです。

①同音異義語・類義語の使い分け

文脈から正しい意味の漢字を選べず混同してしまうパターンです。

| 間違えやすい例 | 正しい字形と違い |

| セイサク | 製作(工業製品) 制作(芸術作品) |

| ハカる | 測る(長さ、広さ) 量る(重さ、体積) 計る(時間、数値) |

| カイトウ | 解答(問題を解いて答えを出す) 回答(質問や要求に返事をする) |

| キカイ | 機械(動力で動く装置) 器械(実験道具や運動具) |

| タイショウ | 対象(ターゲット、目当て) 対照(二つを比べること) |

| イドウ | 移動(場所を動くこと) 異動(役職や勤務地が変わること) |

| ソウゾウ | 想像(頭の中で思い描く) 創造(新しいものを作り出す) |

| ヨウイ | 用意(準備すること) 容易(たやすい、簡単だ) |

| シジ | 指示(指図すること) 支持(支えること、賛成すること) |

| コウエン | 講演(大勢の前で話をすること) 公園(公衆の広場) |

| イギ | 意義(価値や重要性) 異議(反対の意見) |

対策

熟語や例文とセットで覚え、「使い分けノート」を作成しましょう。

②類似漢字の字形ミス(トメ・ハネ・ハライ)

見た目が似ている漢字の字形や線の長さで失点するパターンです。

| 間違えやすい例 | 正しい字形と違い |

| 未 末 |

未(ミ・未来) |

| 土 士 |

土(ド・土) |

| 千 干 |

千(セン・千円) |

| 往 住 |

往(オウ・往復) 住(ジュウ・住所) |

| 拾 捨 |

拾(シュウ・拾う) 捨(シャ・捨てる) |

| 恩 思 |

恩(オン・恩義) 思(シ・思考) |

| 検 険 |

検(ケン・検査) 険(ケン・危険) |

| 博 専 |

博(ハク・博士) 専(セン・専門) |

対策

練習段階から大きめに書いて、自己採点しましょう。

4. 【中学受験】漢字が苦手な生徒様へのサポート

ここまで漢字の勉強法について解説してきましたが、「家庭でできるサポートを知りたい」と感じている保護者様も多いのではないでしょうか。

ここでは、家庭で実践できる効果的なサポートを3つの視点から紹介します。

①漢字に苦手意識を持つ生徒様への声かけと関わり方

(1)身近な漢字から興味を広げる

まずは、日常生活の中で漢字に触れる機会を増やしましょう。「勉強」としてではなく、身近なものから漢字に親しむことで、自然と興味を持つきっかけになります。

たとえば、看板や食品パッケージなどに書かれている漢字を一緒に探して、「これ何て読む?」「どんな意味だろう?」と話しかけてみてください。また、テレビのクイズ番組などで漢字問題に親子で挑戦するのもおすすめです。遊び感覚で楽しむことで、漢字への抵抗感がぐっと減っていきます。

(2)漢字辞典を一緒に使って調べる

国語辞典を使う機会はあっても、漢字辞典を親子で使うことは意外と少ないものです。しかし、漢字辞典には意味や成り立ち、部首など、漢字学習のヒントがたくさん載っています。

以下のように声かけをしてみましょう。

・「この漢字ってどうしてこう書くんだろうね?」

・「この漢字にはどんな意味があるんだろう?」

辞書を通して親子の会話が生まれることで、学びが対話型になり、理解がより深まります。

②漢字の丸付けのコツ|伸びる子が意識している3つのポイント

保護者様が漢字の丸付けをするときは、「正しく書けているか」だけでなく、細かい部分にも注目してみましょう。

以下の3つのポイントを意識することで、丸付けの時間が学びにつながります。

(1)正しく書けているかを確認する

模範解答と照らし合わせ、形や筆順に誤りがないかを丁寧にチェックします。思い込みで判断せず、見比べながら確認することが大切です。

(2)とめ・はね・はらいを意識する

受験では細部の書き方が評価されることもあります。正しく書けていたらしっかり褒め、間違えていたら「どこを直せばよいか」を優しく伝えましょう。

(3)意味や熟語まで理解できているかを聞く

丸付け後に「この漢字の意味は?」「どんな熟語がある?」と質問してみます。書くだけでなく、意味と使い方を関連づけて覚えることで理解が深まります。

5. 【中学受験】漢字の得点が上がった実例|苦手を克服した勉強法

①当初の状況:小テストは10問中3問の正解率

指導開始当初、彼は塾の漢字小テストで10問中2〜3問しか正解できず、半分以上が空欄か×という状態。 本人も「漢字はただの記号にしか見えない」「書いてもすぐ忘れるから嫌い」と口にしており、「丸暗記による拒絶反応」を起こしていました。

②実践した2つの具体的な方法

(1)親子で辞書引き学習(毎日20語)

ただノートに書き写すだけの練習を禁止し、「毎日20個、必ず漢字辞典で意味を調べる」というルールを設けました。

やり方:分からない漢字が出たら、親子で一緒に辞書を引く

ポイント:「どうしてこの部首なんだろう?」「この漢字にはこんな意味があったんだ!」と、成り立ちや意味に注目する会話をする

「面倒くさい」と渋々取り組んでいましたが、保護者様が「へぇ、この字にはこんな意味があったんだね!」と面白がる姿勢を見せたことで、次第に本人も「この字はなんで『さんずい』なの?」と興味を持ち始めました。

(2)「朝の15分」のドリル4周回転法

学習時間を夜から「朝の登校前15分」に変更し、同じドリルを短期間で4回繰り返すサイクルを作りました。

1周目:「読めるかどうか」だけチェックする

2周目:実際に書いてみて間違えたらチェックを入れる

3周目:チェックがついた「間違えた問題」だけ解き直す

4周目:テスト形式で最終確認

時間をかけず、「薄く、回数を重ねる」ことで、記憶への定着率が上がりました。

③最終的な成果:苦手意識がなくなり満点へ

この学習を2ヶ月続けた結果、変化は数字に表れました。

小テスト:毎回満点(10/10)を連発する

意識の変化:「漢字は意味が分かるとパズルみたいで面白い」と発言するように変化

このように、家庭での声かけや一緒に取り組む姿勢を見せることで、生徒様は漢字への苦手意識を克服し、大きな自信へつなげられます。

![]() 体験授業を申し込む

体験授業を申し込む

ご相談からでもOK!

6. 【中学受験】漢字が苦手・伸び悩みが生じてしまう4つの理由

なぜ、生徒様は漢字を苦手とし、思うように成績が伸びなくなってしまうのでしょうか。

ここでは、漢字が定着しにくい原因と、その背景にある特徴を解説します。

①漢字を「難しいもの」と思い込んでしまう

低学年のうちは画数の少ない漢字が中心ですが、高学年になると一気に複雑な漢字が増えます。そのため、「難しい」「覚えられない」という気持ちが先に立ち、苦手意識を持ってしまう生徒様も少なくありません。

一度「漢字=苦手」と感じてしまうと、学習への意欲が下がり、覚える機会自体が減ってしまいます。まずは簡単な漢字から復習したり、「できた!」という達成感を積み重ねたりして、漢字へのハードルを下げることが大切です。

②漢字を書く習慣がない

最近では、スマートフォンやタブレットの普及により、日常で漢字を書く機会が減っています。その影響もあり、ノートやプリントで「漢字を書くのが面倒」と感じ、ひらがなで書いてしまう生徒様も多いです。

しかし、実際に手を動かして書かない限り、漢字は定着しません。まずは「ひらがなで書いた言葉を漢字に直してみる」など、少しずつ書く習慣をつけていきましょう。

③本を読む機会が少ない

本には日常生活では出会えない多くの漢字が登場します。とくに高学年向けの本では、習っていない漢字にも自然と触れることができ、読むうちに漢字の形や意味を覚えられるという効果があります。

一方で、本を読まない生徒様は、漢字に触れる機会が圧倒的に少なくなります。まずは短い物語や漫画など、興味の持てる読みやすい本からスタートし、少しずつ読書習慣を広げていきましょう。

④漢字の意味を理解していない

漢字を「形」だけで覚えていると、テストで思い出せなくなることがあります。単に書き写すだけでなく、「この漢字はどんな意味を持つのか」を理解しながら学習することが大切です。

たとえば、部首や成り立ちを知ると、漢字の意味がつながって覚えやすくなります。意味を理解して覚えた漢字は、文脈の中でも正しく使えるようになり、得点にも直結します。

7. 【中学受験】漢字に関するよくある質問

Q1:中学受験の漢字対策はいつから始め、どのように学習スケジュールに組み込むべきですか?

A.:漢字学習は「毎日10〜15分」をルーティーンにして、4年生・5年生のうちに基礎を固めましょう。

具体的なスケジュールは以下を目安にしてください。

時期の目安

本格的な受験対策は4年生からスタートし、5年生終了時までに小学校で習う全漢字を一通り学習し終えるのが一般的です。6年生は志望校の過去問演習や、同音異義語の使い分けなど実践的な演習に時間を使いましょう。

スケジュールの組み方

週末にまとめて1時間勉強するよりも、毎日短時間触れる方が記憶に定着します。

①朝学習: 登校前の10〜15分

②スキマ時間: 塾の休み時間や移動時間

③就寝前: 寝る前の暗記タイム

Q2:中学受験の漢字問題で、受験生が最も間違えやすいパターンは何ですか?

A. 受験生が最も失点するのは、「同音異義語の使い分け」と「字形の違い」です。

① 同音異義語の混同

例:「復活」(もとに戻る)と「複雑」(重なり合う)

例:「製作」(工業製品)と「制作」(芸術作品)

② 類似漢字の字形ミス

例:末(下の線が短い)と未(下の線が長い)

例:専(右上に点がない)と博(右上に点がある)

Q3:社会科や理科の用語を漢字で覚える必要はありますか?

A:社会科・理科の基本用語は漢字で覚える必要があります。

・近年は多くの学校で記述式の解答において、漢字で書ける用語はすべて漢字を要求する傾向がある

・都道府県名、歴史上の重要人物、基本法令(例:国会、内閣)などの基本用語をおさえる

・志望校の過去問で、どこまで難解な用語が漢字指定されているかを確認する

Q4:中学受験の漢字対策は、小学校で習うどの範囲まで完璧にするべきですか?

A. 小学校で習う常用漢字を完璧に習得しましょう。

以下の項目は中学受験の漢字問題での必須事項です。

・5年生・6年生で習う漢字を最優先に習得する

・漢字の読み書きだけでなく、文脈に応じた同音異義語を使い分ける(例:測る/量る/計る)

・志望校によっては、難解な熟語の読み(例:脆弱、克己など)が問われる

![]() 体験授業を申し込む

体験授業を申し込む

ご相談からでもOK!

8. 中学受験の漢字対策をしよう!

中学受験の漢字を勉強するうえで大切なことは、次の3つです。

①漢字を正しく・丁寧に書く

②漢字の意味を理解しながら覚える

③漢字練習を繰り返し・継続して学習する

漢字の学習は国語の成績だけでなく、理科や社会など他の教科の理解にもつながります。

日ごろから「調べる・書く・確認する」の流れを家庭で習慣づけ、自然とアウトプットできる環境を整えていきましょう。

▼当会では、中学受験生への指導に特化した家庭教師をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

あわせて読みたい|中学受験おすすめ記事

小学生の生徒様の声

中学受験の合格体験記

東大家庭教師友の会の特徴

当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。

生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。

中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介

【学校別】中学受験の入試傾向・受験対策

東大家庭教師友の会をもっと知る