![]() 体験授業を申し込む

体験授業を申し込む

ご相談からでもOK!

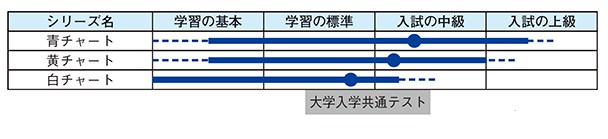

1. 青チャートのレベルと他のチャート式シリーズの比較

出典:数研出版 公式HP

数学の参考書として圧倒的な知名度を誇る「チャート式シリーズ」は、学力や志望校レベルに応じて複数のバージョンが存在します。その中でも「青チャート(基礎からの数学)」は、基礎〜難関大入試まで幅広く対応できる定番書籍として、多くの進学校でも採用されています。

ただし、同じチャート式でも「赤チャート」「黄チャート」「白チャート」などがあり、どれを選ぶべきか迷う人も多いはずです。以下は、青チャートのレベルを他のチャート式シリーズと比較した表です。

|

対象レベル |

難易度 |

|

| 赤チャート 『チャート式 数学』 |

東大・京大・医学部など最難関志望 |

★★★★★ |

| 青チャート 『基礎からの数学』 |

共通テスト〜難関国公立・私大 |

★★★★☆ |

| 黄チャート 『解法と演習 数学』 |

共通テスト〜中堅私大・国公立 |

★★★☆☆ |

| 白チャート 『基礎と演習 数学』 |

数学が苦手な人・高校基礎の確認 |

★★☆☆☆ |

| 緑チャート 『大学入学共通テスト対策』 |

共通テスト特化 |

★★☆☆☆ |

| 紫チャート 『入試必須168』 |

中堅私大〜地方国公立レベルの実戦演習 |

★★★☆☆ |

レベルは、難しい順に赤チャート>青チャート>黄チャート>白チャートです。

青チャートは「共通テストで高得点を狙いたい人」や「地方国公立・中堅〜難関私大を志望する人」に最も適した1冊です。難関国立や医学部志望者にとっては「青チャートで基礎→赤チャートで応用」といった使い方ができます。また、白チャートは基礎的な問題が多く、数学に苦手意識がある方が基礎固めをするのにとても効果的です。

緑チャートと紫チャートは最近登場した新しいチャート式問題集です。緑チャートは共通テストのみに絞った問題集、紫チャートは中堅私大~地方国公立レベルの問題を扱った完全にアウトプット型の問題集となっています。

2. 青チャートの問題構成

青チャートは対象とするレベルの幅が広く、さまざまなレベルの問題が記載されています。青チャートの問題構成は、「基本例題」「演習例題」「重要例題」という3種類の例題と、「Exercise」「章末問題」という単元末についている2種類の問題があります。基本例題は教科書の例題レベル、章末問題は初見で解くことが難しいレベルとなっています。内容は以下の通り。

| 問題構成 |

内容 |

| 基本例題 |

・基礎力をつけるための問題 |

| 重要例題 |

・基本例題より少し発展的な問題 |

| 演習例題 |

・他の単元の知識と結びつくような応用問題 |

| 練習問題 |

・例題の完全な反復問題 |

| EXERCISES |

・例題と似ているが少し違った切り口の問題 |

| 章末問題 |

・単元の総まとめとしての実戦的な問題 |

3. 青チャートは何日で終わる?問題数と1周の目安

「青チャートは何日で終わる?」と思われるように、青チャートは問題数が多く、1周にかかる時間が短くはありません。青チャート全体の問題数は、以下の通りです。

| 分野 |

例題 |

練習+EX+章末 |

| 数I・A |

約350 |

約650 |

| 数II・B |

約350 |

約650 |

| 数III&C |

約400 |

約780 |

青チャートを全範囲・全問題解く場合は、3,000問以上をこなす必要があります。学習スタイル別の1周にかかる日数をまとめました。

| パターン |

1日問題数 |

日数 |

| 全分野 例題のみ |

20題 |

約55日 |

| 全分野 例題+練習+EX+章末 |

20題 |

約158日 |

| 数I・A 数II・B 例題+練習+EX+章末 |

20題 |

約100日 |

1日20題を例題のみで1周すると約55日で終わります。無理のないスケジュールを立て、計画的に取り組みましょう。

4. 青チャートの使い方【基本】

青チャートを使って数学の力をつけるためには、ただ問題を解くだけでなく、「解く→復習する→再現する」というステップを意識することが重要です。

あわせて活用したいのが、「青チャートの例題の解説動画」です。青チャートの全例題の解説動画を視聴できるため、理解が難しい問題も映像で補えます。動画と並行して進めることで、より深い理解と学習定着が期待できるでしょう。

①青チャートを解くときのポイント

青チャートを解くときは、「解法の流れ」を理解しながら取り組むことが最も重要です。なぜなら、数学の入試問題はパターンの暗記だけでは対応できず、少し形が変わっただけで解けなくなることが多いからです。解法の「意味」や「考え方の順番」を理解しておけば、初めての問題でも対応できます。

たとえば、青チャートの例題を解く際に、まず問題を自分なりに考え、解けなければ「ヒント」を読んで方針を確認し、それでも難しいときは解答を読みながら流れをなぞってみます。その後、解説を見ずに再現できるかを必ずチェックしてください。このような流れを繰り返すことで、表面的な知識ではなく「本質的な理解」が身につきます。

青チャートを解くときは「解けたかどうか」だけでなく、「なぜその手順なのか」を意識する学習が、実力を伸ばす最大のコツです。

②復習の重要性

一度解けた問題でも、復習をしなければ忘れてしまいます。青チャートのように問題数が多い参考書では、1周しただけで終わらせず、ミスした問題に印をつけて、反復することが効果的です。

2周目以降は、以下のような工夫をしましょう。

・間違えた問題だけを解き直す

・解けたかどうかをチェックしてマークをつける

・必要に応じて3周目、4周目をする

人の記憶は時間とともに薄れていくので、「忘れる前に解き直す→記憶が強化される」というサイクルを意識しましょう。

5. 青チャートの使い方【レベル別の進め方】

具体的には、どのように青チャートを進めていけば良いのでしょうか。青チャートの効率的な使い方は、現状の基礎力や、目指す学力レベルによって異なります。

①基礎を身につけるレベル

数学の勉強を始めたばかりの人、受験で数学を使うけどあまり得意ではないので基礎から勉強したいと思っている人向けの勉強法です。

基礎力をつけるための青チャートの使い方を、3つの段階に分けて解説します。

STEP1. 基本例題に取り組む

まずは、基本問題に取り組みましょう。手が出ない問題に直面した場合は、問題文の下にある「指針」を参考にしてください。指針には、その問題のポイントや着眼点、解答に至るまでの道筋が簡潔に示されており、思考のヒントになります。

それでも解き方がわからない場合は、すぐに解答・解説を読み、内容をしっかり理解することが大切です。この段階では、公式の使い方を覚えること、問題の解法の流れを理解することが主な目的となります。

わからない問題に長時間悩んでも効果は薄いため、「2分考えてわからなければ解答を見る」など、自分なりに解答にかける時間の上限を設定しておくと、効率的に学習が進められます。

解答を読んで理解できたら、解説を見ずに解答を再現してみましょう。最初は難しくても、できるようになるまで「解答を熟読 → 解答の再現」を繰り返すことで、知識として定着しやすくなります。

-

STEP2. 1週間後、1ヶ月後に解答を見ずに再現できるか確認する

同じ問題を1週間後にもう一度解けるかどうかを確認してみましょう。

-

一度理解したつもりでも、実際に自力で解けるとは限りません。だからこそ、解法を本当に理解し、再現できるかを一定期間あけて検証することが大切です。間違えた問題にはあらかじめ印をつけておき、1週間ほど経った後に再チャレンジしましょう。

-

このように、「短期記憶 → 中期記憶 → 長期記憶」と段階的に記憶を定着させると、解法の本質が身につくため、応用問題にも対応できる力が養われます。

-

-

STEP3. 演習例題・重要例題もⅠ・Ⅱの順番で取り組む

-

演習例題や重要例題にも、基本例題と同じように「理解→再現→復習」のサイクルで取り組みましょう。この流れを一通り実践すれば、数学の基礎力はしっかりと身についているはずです。時間と気持ちに余裕がある場合は、練習問題にも目を通すとさらに理解が深まります。

-

ただし、青チャートは問題数が多いため、すべての問題に手をつけると時間がかかります。そのため、苦手な単元や、間違えやすい問題を中心に、自分の状況に合わせて取捨選択しながら進めるのが効率的です。

-

②基本例題はほぼ完璧レベル

「青チャートの基本例題はもうスラスラ解ける」という方にとっては、これまで紹介した方法ではやや非効率です。次に紹介するのは、すでに基礎がある程度身についており、演習量を増やすために青チャートを活用したい方に向けた勉強法です。

青チャートの活用法を3つのステップで順を追って解説します。

-

-

STEP1. 基本例題を1周する

-

-

基礎知識に抜けがあると、応用問題に取り組もうとしたときに、思わぬところでつまずいてしまいます。

まずは、基本例題をテンポよく解き進めることが大切です。 -

すべてをていねいに解いていると時間がかかりすぎると感じる場合は、問題を見て頭の中で解答の流れを思い浮かべるだけでも構いません。その中で、解けなかった問題や不安の残る問題には印をつけておき、後日あらためて解き直しましょう。

-

こうした繰り返しを通じて、苦手なポイントを効率よくつぶせます。

-

-

-

-

STEP2. 演習例題・重要例題に取り組む

-

基本例題が一通り解けるようになったら、次は演習例題や重要例題にステップアップして取り組みましょう。解けなかった問題については、解答・解説を丁寧に読み込み、最終的には何も見ずに解答を再現できる状態を目指すことが大切です。

-

また、難関大学を志望している人は、「EXERCISES(エクササイズ)」にも挑戦してみましょう。エクササイズには、二次試験対策としても質の高い問題が多く収録されています。

-

ただし、時間に余裕がない場合は、無理に全て取り組もうとせず、「数学重要問題集プラチカ」「入試問題精講シリーズ」「過去問演習」などに切り替えて演習量を確保するのも有効な選択です。

-

-

-

-

-

-

-

STEP3. 1週間後、1ヶ月後に解答を見ないで再現する

-

次に、すぐに解答を思い浮かべられなかった基本例題や、解けなかった演習例題・重要例題について、1週間後、さらに2週間〜1か月後にもう一度取り組み、解答を再現できるか確認してみましょう。

-

こうして時間をあけて何度も解き直すことで、解法の理解が深まり、より難易度の高い問題にも応用できる力が身についていきます。ポイントは、短期記憶で終わらせず、中期・長期記憶として知識を定着させること。繰り返しによって、「わかったつもり」を「自力で解ける状態」に変えていくことが、数学力を高める鍵となります。

-

-

-

![]() 体験授業を申し込む

体験授業を申し込む

ご相談からでもOK!

6. 青チャートのメリットとデメリット

青チャートのメリットとデメリットを紹介します。

青チャートのメリット

| 網羅性が圧倒的 |

・基礎~応用・入試問題まで幅広く対応している |

| 解法パターンが豊富 |

・入試頻出の典型解法を体系的に学べる |

| 信頼性が高い |

・ラサールなど進学校でも採用されている |

| 他の参考書が不要 |

・1冊で基礎から入試まで対応できるため、教材選びに迷わない |

| 成績向上につながる |

・反復と復習を徹底すれば、確実に数学力が伸びる良書 |

青チャートのデメリット

| 問題量が多すぎる |

・全例題・練習・EXERCISEをすべて解くと時間が足りなくなる |

| モチベーションが続きにくい |

・分量の多さ・難易度差によって、途中でやる気が切れることがある |

| 自習には戦略が必要 |

・例題だけ解く・復習のタイミングを決めるなど、自分に合った学習法を意識しないと効果が薄れる |

| レベル差が大きい |

・基本例題~演習例題で難易度の振れ幅が大きいため、自分の現在地に応じた取捨選択が求められる |

7. 青チャートに関するよくある質問

Q:青チャートは例題だけでも力がつく?

A:例題だけでも力がつきます

青チャートの例題には入試頻出の典型問題・解法パターンが網羅されており、例題だけでも基礎〜標準レベルの実力は十分につきます。

ただし「間違えた問題の復習」や「数回に分けて再挑戦する」など徹底しないと定着しにくいため、復習を前提にとした学習がおすすめです。

Q:青チャートとフォーカスゴールドの違いは?

A:青チャートとフォーカスゴールドの違いは以下の通りです。

|

青チャート |

フォーカスゴールド |

|

| 対象レベル |

共通テスト〜難関国公立(東大・京大以外) |

難関大、記述型入試、東大、京大、医学部志望 |

| 問題構成 |

・基本例題 |

・要点整理 |

| 解説 |

反復とパターン習得を重視 |

論理的で思考の流れを重視 |

| 学習スタイル |

型(パターン)を覚えて定着させるスタイル |

「なぜそう解くか」を重視した思考型学習 |

| 向いている人 |

・共通テスト〜標準的な国公立・私大を目指す人 |

・東大・京大など最難関志望者 |

Q:青チャートの新課程と旧課程の違いは?

A:青チャートの新課程と旧課程の違いは以下の通りです。

|

新課程版 |

旧課程版 |

|

| 数学Cの扱い |

数学Cが正式に復活し、導入される |

数学Cは未収録 |

| 共通テスト対応 |

・巻末に「実践編」を新設 |

・センター試験形式の章末問題が中心 |

| 問題傾向 |

・探究型・思考型の問題を一部導入 |

典型問題とその解法パターンを繰り返す構成が中心 |

| 解説の補助教材 |

・QRコード付き動画解説あり |

・基本は紙面の解説のみ |

| 入試との対応範囲 |

「共通テスト」「国公立二次」「私大一般入試」まで幅広くカバー |

「センター試験」「一部入試問題」が中心 |

8. 青チャートで典型問題と解法パターンを身につけよう!

今回は、青チャートの使い方とレベルについて解説しました。

要点をまとめると、以下のようになります。

①青チャートは共通テスト〜難関大レベル向けで、赤は最難関、黄・白は中堅〜基礎向けと難易度が分かれている

-

②基礎力をつけたい人は基本例題を中心に、応用力を鍛えたい人は演習・章末問題まで取り組むと効果的

③解法の流れを理解し、復習と再現を繰り返すことで、入試本番でも使える実力が身につく

今日から青チャートを使用して、入試に必要な典型問題と解法パターンを身につけましょう!

あわせてチェック|中高一貫校の勉強法を解説

東大家庭教師友の会の特徴

当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。

生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。

中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介

東大家庭教師友の会をもっと知る

家庭教師がチャート式での学習をサポートいたします